Die alten, trockenen Landschaften Australiens sind nicht nur fruchtbarer Boden für riesige Wälder und Ackerflächen. Die Sonneneinstrahlung ist hier auch höher, als in jedem anderen Land. Starke Winde treffen auf die Süd- und Westküste. Alles in allem verfügt Australien über eine Kapaziatät an erneuerbare Energien von 25 Terawatt − eine der höchsten der Welt und etwa vier Mal so hoch wie die weltweit installierte Stromerzeugungskapazität. Die niedrige Bevölkerungsdichte erlaubt wenig Spielraum für Energiespeicherung und der Stromexport ist durch die isolierte Lage schwierig.

Bisher dachten wir, die billigste Variante, große Mengen Energie zu speichern, sei Power-to-Gas. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, kohlenstoffreien Brennstoff herzustellen: Ammoniak. Stickstoffgas und Wasser reichen aus, um das Gas herzustellen. Durch die Umwandlung von erneuerbarer Elektrizität in das energiereiches Gas, das auch leicht gekühlt und zu einem flüssigen Brennstoff umgewandelt werden kann, wird ein leicht transportierbarer Träger für Wasserstoff gewonnen. Ammoniak oder Wasserstoff können dann in Brennstoffzellen genutzt werden.

Die Energiedichte von Ammoniak ist pro Volumen fast doppelt so hoch wie die von flüssigem Wasserstoff. Gleichzeitig kann Ammoniak einfacher und schneller transportiert oder gespeichert werden. Forscher auf der ganzen Welt verfolgen die gleiche Vision einer “Ammoniakwirtschaft”. In Australien, das seit langem Kohle und Erdgas exportiert, ist dies besonders wichtig. In diesem Jahr stellt Australiens Agentur für Erneuerbare Energie 20 Mio australische Dollar an Fördermitteln dafür bereit.

Letztes Jahr kündigte ein internationales Konsortium Pläne an, eine kombinierte Wind- und Solaranlage mit einem Volumen von 10 Milliarden US-Dollar zu bauen. Obwohl die meisten der 9 Terawatt des Projekts durch ein Unterwasserkabel fließen würden, könnte ein Teil dieser Energie zur Erzeugung von Ammoniak für den Langstreckentransport genutzt werden. Das Verfahren könnte den Haber-Bosch-Prozess ersetzen.

So eine Ammoniakfabrik ist eine Stadt aus Rohren und Tanks und wird meist dort gebaut, wo Erdgas verfügbar ist. In der westaustralischen Pilbara-Wüste, wo eisenhaltige Felsen und Ozean aufeinander treffen, befindet sich ebenfalls so eine Ammoniak-Stadt. Sie ist eine der größten und modernsten Ammoniakanlagen der Welt. Doch im Kern sind es immernoch die selben Stahlreaktoren, die nach dem jahrhundertealten Ammoniakrezept funktionieren.

Bis 1909 produzierten stickstoffixierende Bakterien den größten Teil des Ammoniaks auf der Erde. Im selben Jahr entdeckte der deutsche Wissenschaftler Fritz Haber eine Reaktion, die mithilfe von Eisenkatalysatoren (Magnetit) die starke chemische Bindung des Stickstoffs, (N2) aufspalten konnte und nachfolgend die Atome mit Wasserstoff zu Ammoniak verbindet. In den großen, schmalen Stahlreaktoren nimmt die Reaktion das 250-fache des atmosphärischen Drucks auf. Der Prozess wurde dann zuerst vom deutschen Chemiker Carl Bosch bei BASF industrialisiert. Der Prozess ist wurde im Laufe der Zeit immer effizienter. Etwa 60% der eingebrachten Energie werden in den Ammoniakbindungen gespeichert. Heute produziert und liefert eine einzelne Anlage bis zu 1 Mio Tonnen Ammoniak pro Jahr.

Das meiste wird als Dünger verwendet. Pflanzen brauchen Stickstoff, der beim Aufbau von Proteinen und DNA verwendet wird, und Ammoniak liefert es in einer biologisch verfügbaren Form. Es wird geschätzt, daß mindestens die Hälfte des Stickstoffs im menschlichen Körper heute synthetischer Ammoniak ist.

Haber-Bosch führte zur grünen Revolution, aber der Prozess ist alles andere als grün. Er benötigt Wasserstoffgas (H2), der von unter Druck stehendem, erhitztem Dampf aus Erdgas oder Kohle gewonnen wird. Kohlendioxid (CO2) bleibt zurück und macht etwa die Hälfte der Emissionen aus. Das zweite Ausgangsmaterial, N2, wird aus der Lusft gewonnen. Aber der Druck, der für die Verschmelzung von Wasserstoff und Stickstoff in den Reaktoren benötigt wird, ist energieintensiv, was wiederum mehr CO2 bedeutet. Die Emissionen summieren sich: Die weltweite Ammoniakproduktion verbraucht etwa 2% der Energie und produziert 1% unseres CO2-Ausstosses.

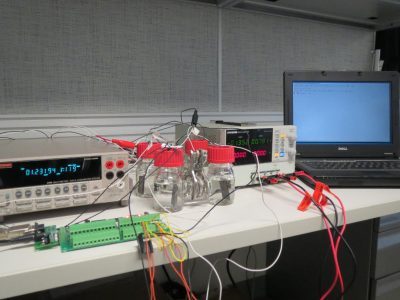

Unsere mikrobiellen Elektrolysereaktoren können den so gewonnen Ammoniak direkt in Methangas umwandeln − ohne den Umweg über Wasserstoff. Die Technologie befindet sich derzeit im Patentverfahren und ist besonders geeignet, um Ammoniak aus Abwasser zu entfernen. Mikroben, die im Abwasser leben, können den als Ammonium gelösten Ammoniak direkt oxidieren und die freiwerdenden Elektronen in einen Stromkreislauf einspeisen. Der Strom kann zwar direkt gewonnen werden, es ist aber ökonomischer, Methangas aus CO2 herzustellen. So wird ein Teil des CO2‘s wieder in den Kohlenstoffkreislauf zurückgeführt und belastete Abwässer gereinigt:

NH3 + CO2 → N2 + CH4

Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.