Blei wurde im Zuge der industriellen Revolution und dem damit verbundenen starken Anwachsen von Ballungszentrum standardmäßig zur Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser in Rohrleitungen eingestzt. Der Grund für die weite Verbreitung war die plastische Verformbarkeit der Leitungen beim Endabnehmer. Die negativen Gesundheitseffekte sind zwar schon seit den 1920er Jahren bekannt, doch die Umrüstung weiter Teile der Infrastruktur industrialisierter Staaten war und ist eine enorme wirschaftliche Herausforderung. Bleiverbindungen zirkulieren daher weiterhin mit dem Trink- und Abwasser in Leitungsystemen. Die Stadt Flint im Nordwesten Detroits war z.B. eine von der Presse viel beachtete Gemeinde, die über lange Jahre mit zahlreichen Bleivergiftungen zu kämpfen hatte und noch hat (z.B. Flint Water Crisis). Gelöstes Blei ist schon in sehr kleinen Konzentration hochgiftig und lagert sich zudem im Körper ab.

Die größte Herausforderung beim Entfernen von Blei aus dem Wasserkreislauf ist, daß es in der Regel in sehr geringen Konzentrationen gelöst ist. Andere Verbindungen “maskieren” das gelöste Blei, was eine Entfernung schwierig macht. So ist z.B. Natrium zehntausend mal höher konzentriert, als Blei. Blei kann zwar heute aus Wasser durch Umkehrosmose oder Destillation entfernt werden, doch sind diese Prozesse wenig selektiv und damit ineffektiv. Sie verbrauchen sehr viel Energie, was wiederum eine Umweltbelastung darstellt und teuer ist. Zudem sind die ebenfalls im Wasser vorhanden anderen Mineralien gesund und daher gewünschte Bestandteile.

Ingenieure von Massachussetts Institute of Technology (MIT) in Boston eine weitaus energieeffizientere Methode zur selektiven Entfernung von Blei aus Wasser entwickelt und ihre Ergebnisse im Fachjournal ACS EST Water publiziert. Das neue System kann Blei in Privathaushalten oder Industrieanlagen aus dem Wasser entfernen und entzieht es so dem Wasserkreislauf. Durch seine Effizienz ist es wirtschaftlich attraktiv und bietet seinen Anwendern einen klaren Vorteil.

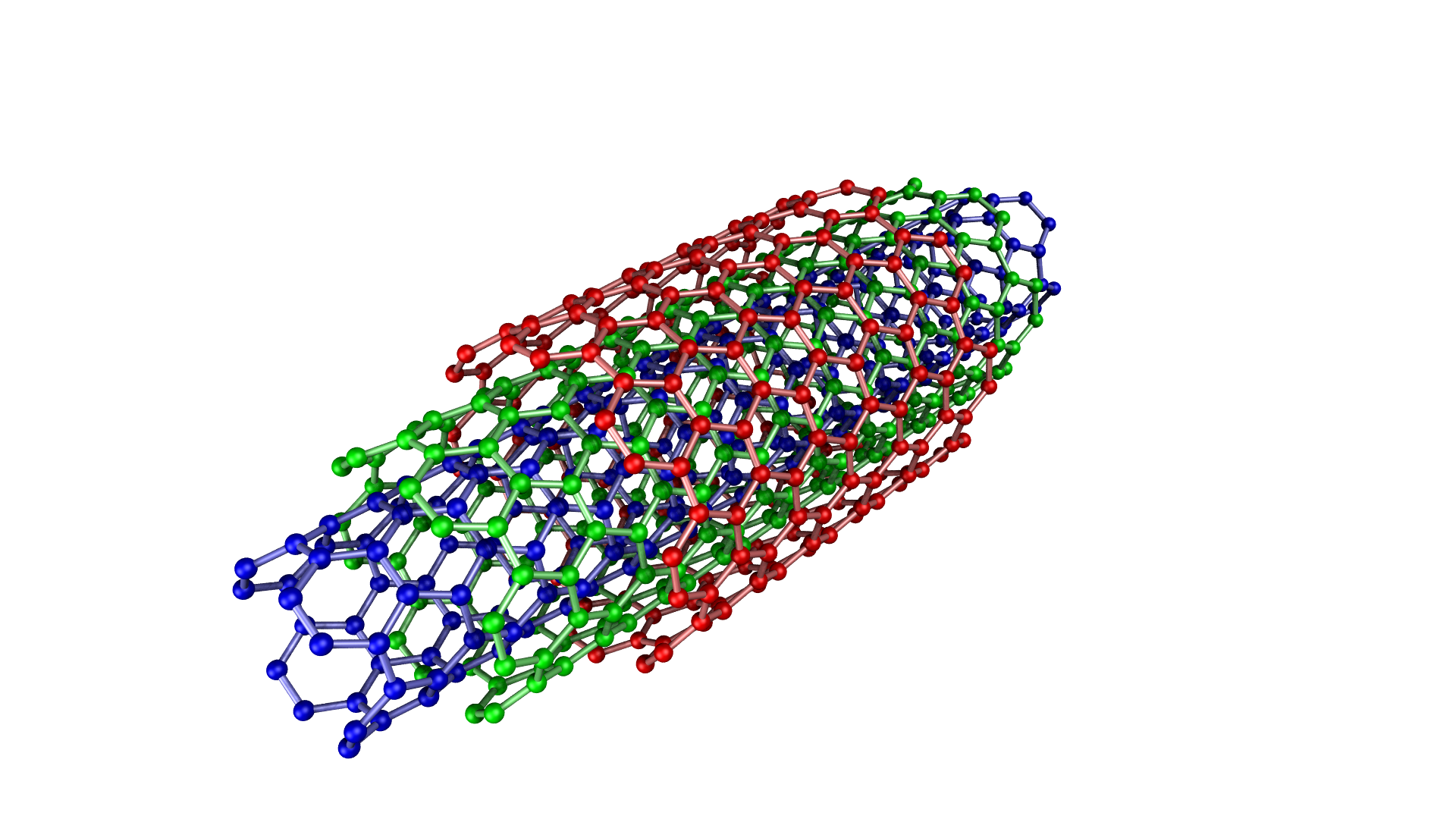

Die Methode ist der vorläufig letzte Schritt in einer Reihe von Entwicklungsstufen, angefangen mit Entsalzunganlagen und später weiterentwickelt zu radioaktiver Dekontaminierung. Nun haben die Ingenieure mit Blei einen attraktiven Markt gefunden. Es ist das erste System, das auch für private Haushalte geeignet ist. Der neue Ansatz verwendet einen Prozeß, der von den MIT-Ingenieuren Schockelektrodialyse genannt wurde. Er ist im Wesentlichen der klassischen Elektrodialyse sehr ähnlich, da geladene Ionen in einem elektrischen Feld durch den Elektrolyten migrieren. Im Ergebnis werden Ionen auf einer Seite angereichtert während sie der anderen entzogen werden.

Der Unterschied der neuen Methode ist, daß das elektrische Feld in einer Art Schockwelle durch den Elektrolyten wandert und die Ionen mit sich zieht. Die Stoßwelle breitet sich von einer Seite zur anderen mit zunehmender Spannung aus. Der Prozeß führt zu einer Verringerung der Bleikontamination um 95%. Ähnliche Methoden werden auch zur Dekontaminierung von lösungsmittelbelasteten Böden verwendet. Grundsätzlich macht die Schockwelle den Prozeß wesentlich günstiger als bestehende Prozesse weil die elektrische Energie gezielt Blei entfernt und andere Mineralien größtenteils im Wasser zurückläßt. Dafür wird sehr viel weniger Energie verbraucht.

Wie üblich bei Prozessen aus Forschungslaboren, ist auch die Schockelektrodialyse noch zu ineffektiv um wirtschaflich im großen Maßstab eingesetzt werden zu können. Die Skalierung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Doch das starke Interesse bei potentiellen Anwendern wird die Skalierung sicherlich beschleunigen. Zum Beispiel kann ein Haushalt, dessen Wasserversorgung stark mit Blei belastet ist, das hier vorgestellte System im Keller das Wasser langsam durch die Zuleitungsrohre führen, da hohe Flußraten nur zu bestimmten Zeiten am Tag auftreten. Dazu ist ein Wassereservoir notwendig, das gereinigtes Wasser vorrätig hält. Das kann eine schnelle und günstige Lösung für Gemeinden wie Flint sein.

Der Prozeß könnte auch für einige industrielle Zwecke angepaßt werden. In der Bergbau- und Ölindustrie wird z.B. viel stark belastetes Abwasser produziert. Man könnte die so entfernten Metalle sogar als Resource dem Markt zuführen, um so wirtschaftliche Anreize für die Abwasserreinigung zu schaffen. Allerdings sind direkte Vergleiche mit bestehenden Methoden schwierig, da die Langlebigkeit des entwickelten Systems erst noch gezeigt werden muß.

Bei Frontis Energy sind wir begeistert von der Idee, wirtschaftliche Anreize für umweltverträgliche Prozesse zu schaffen und sind schon gespannt auf die Kommerzialisierung des neu entwickelten Systems.

(Foto: Wikipedia)